馬可孛羅(城邦)

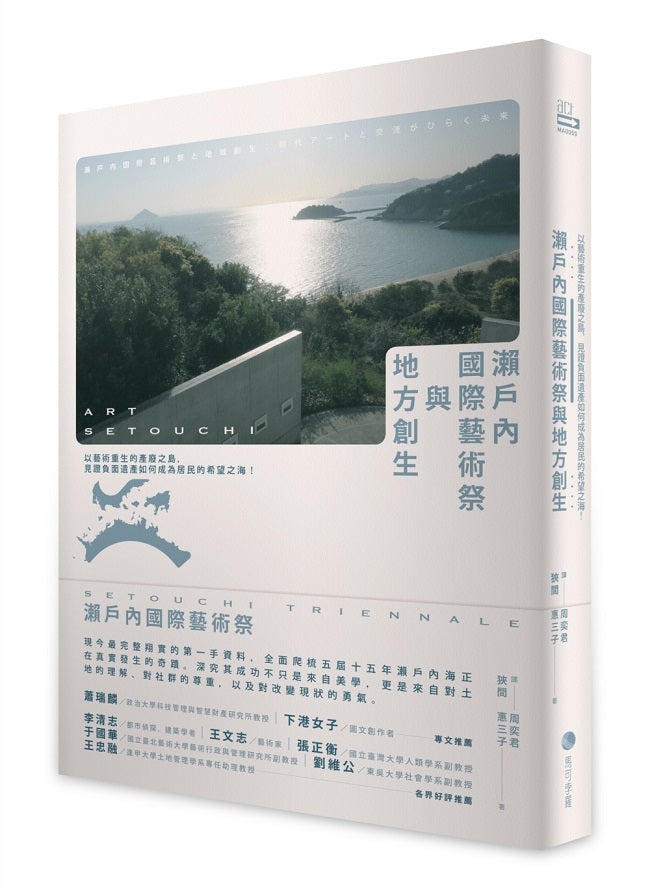

瀨戶內藝術祭與地方創生

瀨戶內藝術祭與地方創生

無法載入取貨服務供應情況

出版社: 馬可孛羅(城邦)

作者: 狹間惠三子

譯者: 周奕君

規格: 14.8x21

裝訂: 平裝

頁數: 336

出版日: 04/02/2025

ISBN 13 : 9786267520772

內容簡介: 三年一次的國際藝術祭,

將瀨戶內諸島美麗的自然與人文藝術交響,

不僅讓瀨戶內海成為「希望之海」,

更揭示了地方創生的美麗未來。

▎瀨戶內國際藝術祭(Setouchi Triennale),是以瀨戶內海島嶼群為舞台所舉辦之當代藝術國際藝術節。每三年舉辦一次,首次舉辦為2010年,第二屆於2013年舉辦、第三屆於2016年舉辦,第四屆於2019年舉辦。

▎本書中對於藝術祭的歷史背景、瀨戶內海今昔,已落成美術館、現有的地景藝術,以至於島上人們因藝術結合而生的力量等等……絕對是喜愛這場藝術祭的深度讀者行前必須先做的功課。

▎本書在於揭露「瀨戶內國際藝術祭與地方創生成功的關鍵」,而非只是「2025瀨戶內國際藝術祭導覽指南」。

二○○○年越後妻有大地藝術祭取得成功之後,日本的地方型藝術節百花齊放,大多以居民已高齡化的農村或離島為舞台,不僅透過當代藝術來活化地方,也結合如自然環境、住民職業、當地歷史、飲食十罐等日本傳統文化,充分展現地方悠久的魅力。

瀨戶內國際藝術祭是一場以海之復權為主題,結合現代美術、當地文化、自然風景的大型藝術展覽,於二○一○年首度舉辦即創下九十三萬參觀人次的好成績,直到二○一九年已有來自世界各地三十二個國家共兩百三十組藝術家參與,為日本最大的藝術節。每三年一次舉辦「瀨戶內國際藝術祭」,期望將瀨戶內諸島美麗的自然與人文藝術交響,使瀨戶內海成為「希望之海」;而源自於諸島傳統文化、自然景觀的藝術作品,更向世界展現瀨戶內海無窮的魅力。

瀨戶內海擁有日本原始風景、獨特海島文化。現今一片美麗祥和的瀨戶內島,過去其實是背負著人人嫌惡的公害與疾病之島(類似彰化的台西村),因此藝術家們試圖透過作品帶出這座島的經歷,以及背後的日本近代史脈絡,當然最重要的是讓地方活起來,島上的高齡者在此也扮演著重要的角色。

二○一九年,瀨戶內國際藝術祭創下一百八十億日圓驚人的經濟產值,島上商業熱絡,移入居民也愈來愈多。因為地方創生不是單 一活動結束即結束,而是一種長期發現的動態過程。

全書共分成八章。

第一章是瀨戶內國際藝術祭的綜述,包括這十多年來,藝術祭如何在這些過疏與高齡化離島上經由當代藝術來推廣地方資源與里山文化;從藝術祭先驅越後妻有大地藝術季誕生、創辦人福武總一郎的構想與展望、不同國家的地方型藝術節歷史與演變……這是一場跨越年齡世代與地域疆界的社會交流,作者深入探討後讓讀者得以具體看見這場藝術祭對地方創生所帶來的巨大影響。

第二章的焦點來到藝術祭的主舞台——「世界的寶石」瀨戶內島,進一步介紹瀨戶內島的歷史地理與自然環境、由古至今對日本庶民文化的重要性,同時綜觀內海島嶼的文化與景觀等特色之美;當然也少不了介紹在美麗之下曾經歷的戰後近代化所遭遇的傷痕與沒落(其實有點類似台灣農村戰後走向荒寂的過程)。

第三章可謂是藝術祭的心臟,也就是瀨戶內國際藝術祭執行單位如何運作,涵蓋財務、定位、宣傳與管理,甚至城市規畫等面向,從實務面介紹一系列策畫過程,為地方創生活動者可進一步借鏡的絕佳範本。

第四、五章就有「人味」多了。為作者針對這場藝術祭的參與者,包含藝術家、參訪遊客、官方志工團「小蝦隊」、島民、後來地移住者等關於人與人在藝術間交流互動的第一手考察。首先,作者公布了參與者對於藝術祭的各種評價問卷調查,探究高意願回訪背後的原因;接著介紹每一屆與在地文化結合的重要藝術家(包括台灣藝術家)及其分布在不同島上的作品。另一方面,作者也列出了團隊廣為蒐集島民的正反回饋意見,以做為下一屆參考改善的項目。

第六章從大面向的國際視角出發,檢討瀨戶內國際藝術祭對於首當其衝的亞洲,以至於世界各國藝術節的諸般影響。值得注意的是,包括藝術家與志工成員在內的眾多亞洲的參與者,成了這場藝術祭在亞洲傳播的推手。他們回國後紛紛在自己的國家號召推動,例如中國在二○二二年展開的「廣東南海大地藝術祭」,以及台灣的「東海岸大地藝術祭」就是其成果。

第七章則是統整藝術祭做為行政與公共政策的一環應當注意或改善的課題。同時探究許多執行時必然遇到的問題與爭議,例如由誰來確立藝術主題?真的能振興離島經濟嗎?年輕藝術家的勞資問題?創作時使用的材料確保對環境無害?全年三段展期與振興計畫的嘗試?

作者也在最後試圖帶出藝術祭的終極目標:協同完善的城市規畫。打造永續的場域。

終章為作者總結了關於這場藝術祭的魅力與成功關鍵(詳細得就像結案報告),並提出一個值得讀者深思的問題:瀨戶內國際藝術祭雖以「負面的歷史遺產」為名,卻深深吸引著廣大觀者,那麼在本質上到底何為進步、何為發展?作者同時在結語中舉出「藝術帶來力量」的諸多實例,讓人更為認同在當前的時代,「文化公共性與地方創生」的結合至為重要。

目錄:

作者簡介: