左岸-遠足文化

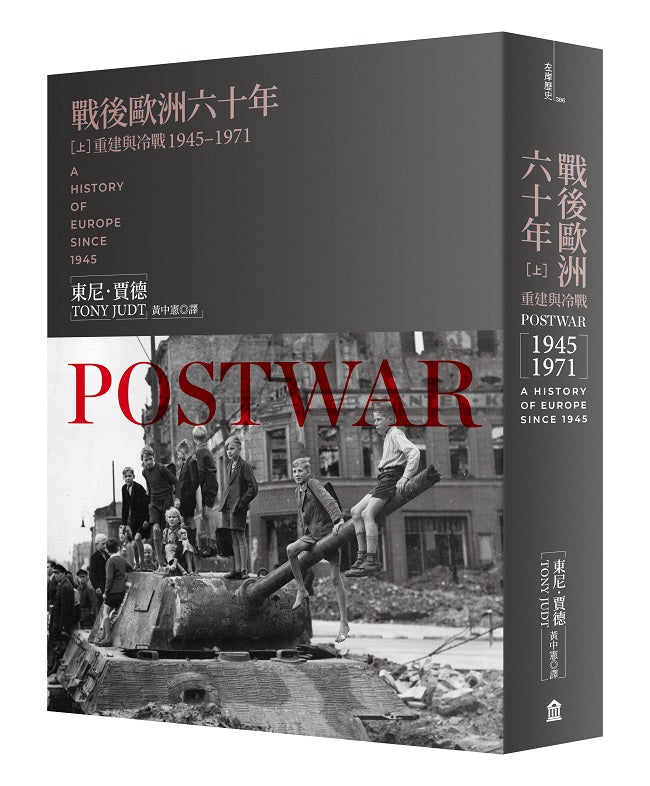

戰後歐洲六十年(上):重建與冷戰1945-1971〔新版〕

戰後歐洲六十年(上):重建與冷戰1945-1971〔新版〕

無法載入取貨服務供應情況

出版社: 左岸-遠足文化

作者: 東尼.賈德Tony Judt

譯者: 黃中憲

規格: 17x23x3.7

裝訂: 平裝

頁數: 704

出版日: 12/26/2024

ISBN 13 : 9786267462348

內容簡介: 「像狐狸一樣,歐洲懂得很多。」

歐洲曾經只是地理名詞,卻能夠從二戰的浩劫中走出,轉型為世界各國心生嚮往的典範。

一戰前的歐洲也許是樂觀的大陸,二戰後的歐洲卻已是懷疑的廢墟。一九四五年後的歐洲人,生活在大戰與極權主義投下的長長陰影裡,小心翼翼不去破壞得來不易的和平,遠離激烈的意識形態鬥爭,專注在重建與復興的工作上。各國雖也有相當的「去納粹化」措施,對於可怕的過去與創傷,許多人選擇緘默以對。

然而,美蘇卻在二戰後開始激烈的地緣政治對抗,冷戰隨即到來,不但使戰爭的陰影揮之不去,也讓歐洲大陸分為東西兩半。蘇聯在東歐建立起諸多衛星國,美國為了對抗蘇聯,則以馬歇爾計畫大力扶助西歐各國。雖然鄰國對此感到憂懼,西德在戰後卻迅速成長,成為歐洲發展的引擎。

一九五○、六○年代,英、法、西德等西歐各國迎來經濟復興,並在煤鋼共同體和北約等組織中推動多方面的整合,消融彼此的敵意,以抵禦蘇聯的威脅。同一時期,蘇聯將波蘭、匈牙利、羅馬尼亞、東德等國納為附庸,並強行推動計畫經濟,命其服務於蘇聯的經濟體系,東歐遂陷入經濟依賴和發展遲緩之中。

到了一九六○年代末,在西歐,經濟成長雖帶來繁榮,但也使社會階級差距和青年世代的不滿逐漸浮現;在東歐,計畫經濟的低效和政治壓迫引發對共產體制的質疑。對於東西歐各自的反叛,東尼.賈德評論巴黎的五月事件「根本談不上革命」,而「共產主義的靈魂」在布拉格之春後「就已死掉」,為一九八九年的局勢埋下了伏筆。

目錄:

作者簡介: