有理文化-遠足文化

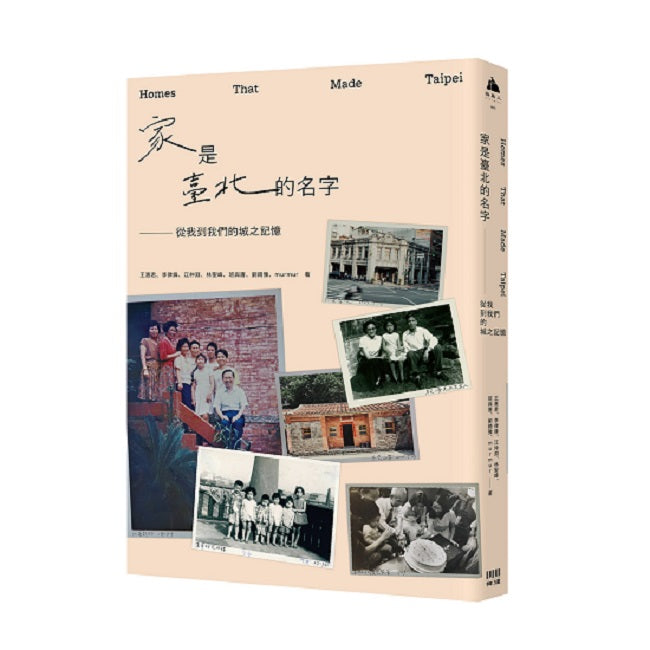

家是臺北的名字——從我到我們的城之記憶

家是臺北的名字——從我到我們的城之記憶

無法載入取貨服務供應情況

出版社: 有理文化-遠足文化

作者: 王惠君、李律鋒、江仲淵、林聖峰、班與唐、劉錡豫、murmur 著

譯者: 0

規格: 17.6*25*1.7cm

裝訂: 平裝

頁數: 232

出版日: 11/13/2025

ISBN 13 : 9786264100939

內容簡介: 從十棟家屋出發,

以記憶為引、建築為線,

築成了臺北這座城市,

也從我走到我們的時代。

如果有一本屬於臺北的「家族相簿」,會看見什麼樣的人、物和景?

巨觀臺北城,會發現「居所」是組成城市的最小單位,而居所可以是一個人的家、是一棟符合當代風情的建築、也是人們聚會的場所,人們於此生長、生活且生根。頻密的居住區域延展而成了城市,因為城市,人與人得以相遇,交織出火花,構成了時代。

人與時代、還有其所屬的聚落,相互吐絲纏結,成了緊密的依存關係。因此,想要深入臺北城,必需翻開屬於這座城市的「家族相簿」,看見「家」如何構築城市與時代。

於是,我們走進時間與空間的家屋,從一九二年代開始,跟著柯謙諒急忙打開「仁安醫院」大門、提著出診公事包的匆匆腳步聲,來到一九三年代的大稻埕,其中有時而飄出夜來花香和紅露酒味的「臨秋居」,二樓傳來了〈望春風〉譜詞的吟唱聲,還有鎮日爐火不息、飄散出濃濃包種茶香的「新芳春茶行」,以及艋舺(萬華)車站旁以蔬果貿易商起家的「萬華林宅」,有著自行設計的罕見不規則四方體建築。

一九四年代來到了城北陽明山上的「巫雲山莊」,看魚路古道挑夫的起家厝如何成為孕育藝術創作自由的居所;一九五年代的城南「殷海光故居」和「紫藤廬」,則從風起雲湧的政治時局中,以自家客廳創造談論政治、經濟、哲學的思想沙龍,在威權體制下撐出一方自由領地。

一九六到一九八年代,大破大立的建設年代可見政治大學的「化南新村」宿舍,以聚落型態形成學者的家庭生活;完成一座座名人銅像的「蒲添生雕塑紀念館」,和國事與家事交織的「孫運璿科技・人文紀念館」,紛紛收納了時局下的人情與際遇發展。

在歷史的長河中,隨著時代的演進、政權的交替及產業的變革,城市的變化極大,家屋的故事透過家族成員延遞著,讓這些建物不只是一棟棟房子,而是由家族故事、建材使用、屋宇設計等資訊,反映出一部部時代變遷的縮史,並反哺成為整座城市的滋養。

一起走進臺北城,從每個「我」出發,聚合成「我們」這座城市的百川。

目錄:

作者簡介: