布克文化(城邦)

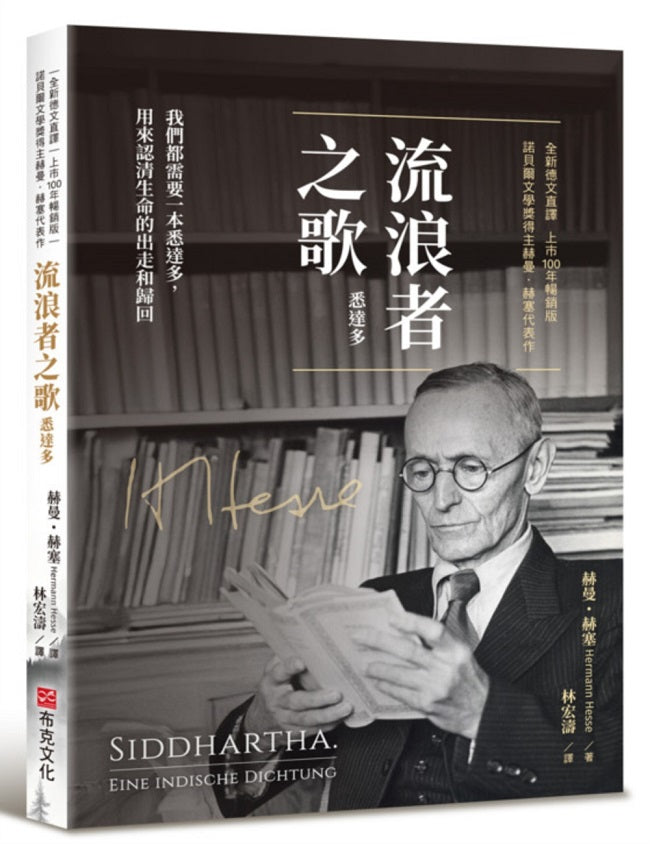

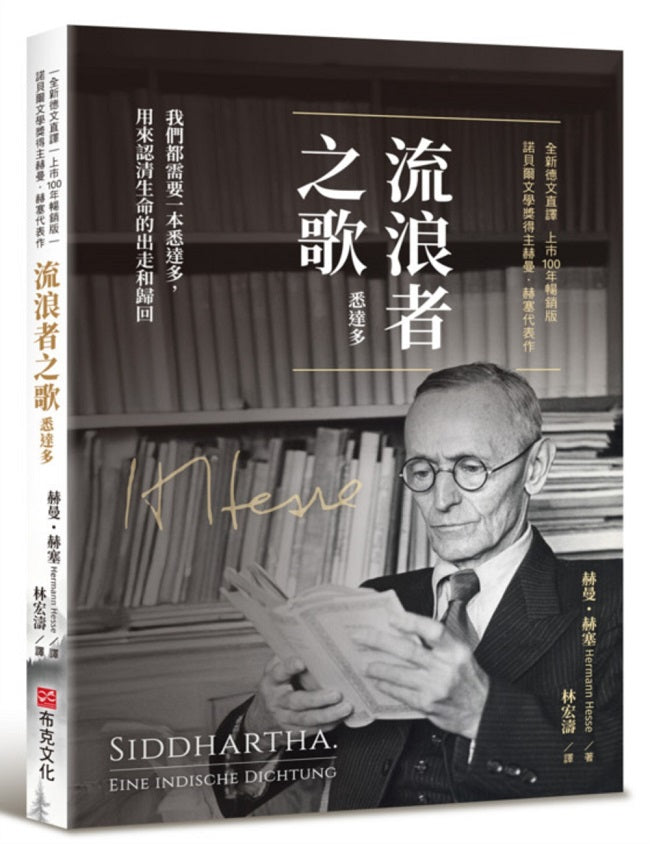

流浪者之歌(悉達多)|全新德文直譯|上市100年暢銷版|諾貝爾文學獎得主赫曼.赫塞代表作。我們都需要一本悉達多,用來認清生命的出走和歸回

流浪者之歌(悉達多)|全新德文直譯|上市100年暢銷版|諾貝爾文學獎得主赫曼.赫塞代表作。我們都需要一本悉達多,用來認清生命的出走和歸回

無法載入取貨服務供應情況

出版社: 布克文化(城邦)

作者: 赫曼.赫塞

譯者: 林宏濤

規格: 14.8x21

裝訂: 平裝

頁數: 200

出版日: 08/14/2025

ISBN 13 : 9786267672747

內容簡介: |全新德文直譯|上市100年暢銷版|

諾貝爾文學獎得主赫曼.赫塞代表作。

譯成60多國語言,

影響超過1.4億人!

赫曼.赫塞的《流浪者之歌(悉達多)》自1922年問世以來,被譽為心靈成長與自我覺醒的經典之作,跨越百年仍深深影響無數讀者與思想家。

學習禪定──

悉達多以禪定觀想把蒼鷺攝入他的靈魂,飛越叢林群山,他就是蒼鷺,吃魚,宛如蒼鷺一樣挨餓,說話就像蒼鷺的鳴囀,也和蒼鷺一樣死亡……

遇見佛陀──

佛陀行步平安庠序,心不外馳,神情無喜亦無憂,看似含笑不語,寂靜、安穩,身著壞色衣,步伐不疾不徐,他默默慈眼垂視,他默默垂下的手,默默下垂的手指,都在訴說著和平,訴說著圓滿……

覺醒──

就在那一彈指間,他也豁然心開意解:他,其實就像一個醒覺者或者新生者一樣,他必須重新開始他的生活,整個從頭來過,走在回到自己的路上……

入世輪迴──

世俗擄獲了他,愛欲、染著、懶惰和貪婪……染上了最後一個也是最墮落的癮癖,賭博──他肆無忌憚地下大注,憎恨他自己,嘲弄他自己,一擲千金,千金散盡,輸掉、贏回來又輸掉。如是周而復始中,他漸漸累了,漸漸老了,漸漸病了……

在河畔──

他從來沒有這麼喜歡一條河,他從來不知道流水的聲音和寓意如此的強烈而美麗。他覺得河流似乎要對他訴說什麼特別的事物,他還不明白的事物,一直在等候著他的事物──新的悉達多深深愛上了這條洹洹河流……

唵──

有個認知漸漸萌芽、漸漸成熟,認識到真正的智慧究竟是什麼……,所有過去世、現在世和未來世同時現前,一切都是殊勝的,完美的……

赫曼.赫塞的印度詩篇:「我的印度故事,我的獵鷹,我的太陽花──」

【譯序】赫曼.赫塞與悉達多

◆ 一 ◆

一九一九年十二月,赫曼.赫塞(Hermann Hesse)動筆寫作《流浪者之歌》,當時他和第一任妻子瑪利亞.貝努利(Maria Bernoulli)陷入困境,一方面是妻子患有思覺失調症,另一方面赫塞的藝術家角色也無法勝任中產階級一家之長的任務。(注1)當他埋首寫作的那段日子裡,瑪利亞暫時住在精神療養院,而他們的三個兒子則寄宿在親戚家裡,赫塞自己也從伯恩(Bern)搬到提辛(Tessin, Ticino)獨居,在那裡住了十二年。他回憶往昔,覺得當時經濟拮据而孤單的他經歷了一段「最充實、最豐足、最勤奮也最燦爛的」日子(注2),也在一九一九年出版了舉世聞名的《徬徨少年時》(Demian: die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend, Fischer Verlag, 1919)。

赫塞為《流浪者之歌》做了大量研究和筆記,很快就寫成了第一部以及第二部的前幾章,可是寫到了〈在河畔〉的時候卻遇到了瓶頸,這筆一擱就是一年半,其間當然不是無所事事,他寫了許多小品、序言和散文。他在一九二○年的一則日記裡寫道:

「我的印度故事,我的獵鷹,我的太陽花,主角悉達多,在一個失敗的章節裡已經中斷了好幾個月了──我還記得那一天,我看到故事寫不下去了,我在等待注入什麼新的東西!它的開頭如此美麗,它的開展如此筆直,而它卻戛然而止!這類的情況,批評家和傳記作家會說,那是因為江郎才盡,筆下疲軟,或者是馳騁外物──你們隨便找一本歌德的傳記,翻閱一下裡頭白痴的評注就知道了!

「我的情況很簡單,也不難解釋。在我的印度故事裡,但凡寫到我真正經歷過的故事,總是揮灑自如:年輕婆羅門求道時的心境,他折磨自己,刻苦修行,持戒忍辱,卻認識到那是至道的障礙。當我寫到悉達多捨棄種種苦行,那個持守苦行的悉達多,現在要把他寫成一個勝利者、寫成一個阿世媚俗的人,寫成一個征服者,我就寫不下去了。──可是我會往下寫的,遲早有一天,而他也會變成一個勝利者。」(注3)

「《流浪者之歌》(Siddhartha)於一九一九年冬天動筆,第一部和第二部之間,寫作則相隔了一年半。那時候──並沒有第一次那麼自然,但是比任何一次都更加強烈的──感覺到,要寫自己沒有親身親歷到的東西,那是一件荒謬的事。在擱下《流浪者之歌》的寫作的那段日子裡,必須惡補一點苦行和靜慮思惟的生活,才能真正重溫我自青少年就熟稔的印度神聖心靈。由於我並沒有像一個皈依者堅持他選擇的宗教那樣堅守著這個世界,而是不時離開這個世界,而在《流浪者之歌》之後,又創作了《荒野之狼》(Der Steppenwolf),那些喜歡《流浪者之歌》而又沒有真正讀懂《荒野之狼》的讀者們,時常深感惋惜而對我頗有微辭。對於那些指責,我並沒有加以回應,我之忠於《荒野之狼》正如我忠於《流浪者之歌》;對於我而言,我的人生和我的作品一樣,都是個獨立的整體,我不覺得有必要特意去證明或辯護什麼。」(Der Weg nach Innen)

自一九一六年,赫曼.赫塞因憂鬱症而找到榮格的學生──朗恩醫師(Josef Bernhard Lang)──接受心理治療。一九二一年六月,赫塞更接受榮格的諮商治療。讓他踏上了找尋自我的另一條道路。此外,研讀老子的《道德經》也對接下來的小說寫作產生重大的影響。一九二二年三月,赫塞重新執筆,於五月初完成整部小說,並於同年十月出版。(注4)

◆ 二 ◆

一八七七年七月二日,赫塞出生於德國黑森林的卡爾夫(Calw),他的外公赫曼.根德特(Hermann Gundert, 1814-1893)是德國敬虔教派的傳教士,也是杜賓根大學語言學博士,相當有語言天分,在印度傳教二十多年,學會了六種當地方言,曾經編著馬拉亞拉姆語的文法書和辭典(Malayalabhaasha Vyakaranam, 1859)。(注5)赫塞的母親瑪莉.根德特(Marie Gundert)於一八四二年出生於南印度。(注6)由於家學淵源,外公的書房裡有無數關於印度語言和文學的作品,使得赫塞自幼就浸潤在東方宗教的培養液裡。(注7)

一九一一年,赫塞到斯里蘭卡以及印尼旅行,也到了蘇門答臘、新加坡、婆羅洲和緬甸,一方面是尋根,另一方面也想要開拓他身為歐洲基督徒的視野,或者是更想要逃避家庭的桎梏。(注8)但是由於身體因素(罹患痢疾)而中輟行程,使他沒有真正踏上印度次大陸。這次的旅行經驗並不是很好,舉目所見,盡是燠熱和髒亂,乞丐和妓女。

「他在印度教以及佛教經典,在《奧義書》、《薄伽梵歌》、《印度愛經》或《佛陀之法語》裡認識到的魔幻的、浪漫的印度,印度的靈性,他在那裡並沒有找到。」(注9)

「我甚至以印度自嘲,也必須忍受那種噁心的經驗:大多數印度人充滿靈性的、求索的行乞眼神,並不是在呼求諸神和解脫,而只是在要錢。」(Hesse, Aus Indien)

「印度的靈性還不屬於我,我還沒有找到,我還在追尋。」(注10)

無論如何,他於一九一三年出版了《新加坡之旅》(Aus Indien, Fischer, 1913),大獲好評。而他後來所有作品當中的東方氣息,不論是《流浪者之歌》、《東方之旅》(Die Morgenlandsfahrt, 1932)或是《玻璃珠遊戲》(Das Glasperlenspiel, 1943),都可以在《新加坡之旅》裡窺見一斑。

赫塞對於東方思想的興趣,一部分是源自於德國在第一次世界大戰戰敗後的自我認同危機,他大量閱讀當時不斷譯出的東方聖典,也熟諳叔本華和尼采的思想,尤其是尼采的《查拉圖斯特拉如是說》。此外他也接觸了魯道夫.史坦納(Rudolf Steiner)的神智學。

「幾年之後,當我的經歷和閱讀越來越豐富,文明史的另一個地域開始讓我心醉神馳,也就是古印度。那並不是一條筆直的道路。我從外國人那裡接觸到若干作品,當時的人把它叫作神智學,據說裡面藏有某種祕教的智慧。那些作品有的卷帙浩繁,有的只是寒酸的小冊子,但是都教人望之卻步,盡是讓人厭煩的說教,嘮嘮叨叨的老生常談,都有某種理想性和厭世,並不討喜,蒼白而沒有血色,一種老處女式的教誨,讓我相當反感。然而它們吸引了我好一陣子,不久我就發現這個吸引力的祕密了。這些祕密教義,據說是看不見的靈性導師以耳語傳授給這些教派作品的作者的,它們都有相同的來源,都是來自印度。於是我追本溯源,不久就挖掘到第一個出土物,我讀到《薄伽梵歌》(Bhagavad-Gita)的一個譯本,為之怦然心動。那是極差的譯本,儘管我讀了好幾次,還是看不出來它好在哪裡,可是在披沙揀金當中,我找到了一小塊金子:那就是印度版的天人合一的亞洲思想。自此以後,我就把那些關於業和輪迴的自命不凡的作品束諸高閣,厭惡它們的狹隘以及學究氣味,相反的,我找到了它們真正的源頭。我接觸到歐登堡(Hermann Oldenberg, 1854-1920)和多伊森(Paul Jakob Deußen, 1845-1919)的作品以及他們譯自梵文的經典,也讀到了施洛德(Leopold Schröder)的《印度文學與文化》(Indiens Literatur und Cultur in historischer Entwicklung, 1887),和印度文學的若干舊譯本。除了當時對我相當重要的叔本華思想以外,這些古印度的智慧和思考方式多年來強烈地影響了我的思想和生活。儘管如此,我總是有些許的抱怨和失望。首先是我找到的印度文獻的譯本幾乎都是殘缺不全的,唯有多伊森的《六十奧義書》(Sechzig Upanishad's des Veda, 1897)以及諾伊曼(Karl Eugen Neumann, 1865-1915)的《佛陀之法語:經集》(Die Reden Gotamo Buddhos, 1911),讓我得以盡情涵泳於印度世界。」(Eine Bibliothek der Weltliteratur, 1929)(注11)

赫塞文中提到的多伊森,是德國著名的東方學家和印度學家,他翻譯的《六十奧義書》是當時歐洲人趣入印度思想的敲門磚,自不必贅述。至於諾伊曼,則是第一位把巴利文(Pali)佛教經典翻譯成德文的學者,是歐洲佛學研究的先驅。他的《佛陀之法語:經集》(Die Reden Gotamo Budhos, aus der Sammlung der Bruchstücke Suttanipato des Pali-Kanons, 1911)是譯自南傳佛教《經集》(Sutta-Nipata),他也出版了《佛陀之法語:中部》(Die Reden Gotamo Buddhos, aus der mittleren Sammlung Majjhimanikayo des Pali-Kanons, 3 Vol, 1896-1902),則是譯自巴利文經典《中部》(Majjhima Nikaya)共一五二經,對應於北傳佛教的《中阿含經》。此外他也翻譯了《法句經》(Dhammapada, 1893)、《佛陀之法語:長部》(Die Reden des Buddha. Längere Sammlung, 1907-1912)。

除了印度思想以外,赫塞也經由德語翻譯接觸了中國古典作品,例如《論語》、《道德經》、《莊子》、《墨子》、《呂氏春秋》以及中國民間傳說,此外也包括了中國的詩詞歌賦。

「數十年來,我對於中國作品的喜愛與日俱增,其中有些書一直擺在我的床頭。那些印度人欠缺的東西:入世的思想,高貴的道德情操和感官以及日常生活的遊戲和刺激之間的和諧,在靈性化以及純樸的愜意生命之間的來回擺盪,都可見諸般於那些作品裡。」(注12)

◆ 三 ◆

正如前文所說的,在動筆寫作《流浪者之歌》之前,赫塞作足了功課,故事中的悉達多既不是歷史裡的佛陀,也不是憑空杜撰的人物。事實上,小說裡刻意大量使用佛教經典裡的材料,包括文中提到的種種禪定修為,作者也提到他在擱下寫作的日子裡「惡補了一點苦行和靜慮思惟的生活」,此外也可以看到他引用《奧義書》的經句,並且擷取《薄伽梵歌》、《摩奴法典》甚至《印度愛經》裡的種種題材。於是,故事裡呈現的悉達多,除了兩處重要的差別以外,幾乎是和歷史裡證道前的佛陀完全重疊的──小說裡設定悉達多為婆羅門之子,未婚無子;而佛陀則是剎帝利種姓,淨飯王的兒子,有一位具足一切美德的妻子耶輸陀羅(Yasodharā)以及兒子羅睺羅(Rāhula)。赫塞讓他的悉達多和佛陀同樣相好莊嚴(小說裡部分提到了如來三十二相),同樣力大無窮,也同樣持守苦行,修習無息禪觀。至於悉達多和佛陀相遇的祇園(祗樹給孤獨園),則是長者須達多(Sudatta)供養佛陀的林園,是佛陀住世期間規模最大的精舍。此外,小說裡也處處可見赫塞的考據用心,例如故事裡多次提到的每日澡浴三次的儀式行為,是印度古代的贖罪法以及苦行方法,卡瑪拉死後的葬禮是採用當時通行的火葬,默觀「唵」字則是印度當時吠檀多派用以契入梵我合一的修行法門。

小說的歷史時空設定,也決定了它的文字風格和敘事角度。不管是「散文中的詩」、「幾乎是禁欲的文字技巧」、「材料和形式的和諧」(注13),或者是為了創造出有距離感的第三者視野而毫不避諱的風格化,甚至是矯飾主義(Manierismus)的語言形式(注14),人物描寫的典型化,捨棄支線情節的鋪陳,以大量採用同位語(Appositive)、大量的意合(Parataxe)(或稱為「並列」,指不使用連接詞,或者只使用並列連詞而不使用從屬連詞的文學手法)的書寫方式創造出的詩歌韻律感,其實都是在模擬常見於許多宗教經典裡的反覆性元素,當然也可見於《奧義書》、赫塞接觸到的南傳佛教經典裡的「重頌」(又譯為「祇夜」(geya, geyya),重複稱說契經法語並與之相應),或者是《薄伽梵歌》,更不用說《查拉圖斯特拉如是說》裡的詩歌段落。許多語句裡的擬古語詞也讓人聯想到《聖經》經文,例如「wahrlich」(實實在在)、「siehe」(請看)、「Antlitz」(慈顏);若干用語更讓熟讀佛教經典的人似曾相識,例如「Wie denkst du」(於汝意云何)。(注15)

◆ 四 ◆

小說裡的東方國度充滿浪漫而神祕的詩意氣息,但那終究只是故事的設定。正如赫塞所說的,「其中的印度和婆羅門元素當然只是外衣而已,而我心目中的悉達多也不是個印度人,而是一個人。然而這件外衣在這裡終究不只是一件戲服。」(注16)

《流浪者之歌》看似試圖在東、西方思想之間找到一座橋梁(「我想要探究的是所有教派以及人類的敬虔形式都殊途同歸的東西,它超越民族的差異性,是所有種族和個人都可以信仰且敬拜的。」)(注17),但是它要說的其實還是自我的追尋,或者更好說是找回自我,不管是個人或者是一九二○年代的歐洲文明,雖然這個「自我」在小說裡相當歧義,它既是指梵書時期和奧義書時期裡梵我合一的「阿特曼」,也是指佛教哲學裡沒有自性的「我」,更是指小說裡的悉達多捨棄兩者而要追尋個人自我實現中的那個「自我」。

赫塞在一九五三年的一封信裡說:「我覺得您關於悉達多的演變的抗議很有道理,假如您把我的小說視為某種典範和說教之類的東西,關於智慧或者如何正其性命的指引的話。但是我的小說並非如此。假若我想要把悉達多描寫成一個梵行已立而趣入涅槃的人,那麼我就只能依據書本和見聞置入我的想像,而不是依據我自己的經歷。然而我不能也不想那麼做,在我的印度傳說裡,我只想表現我自己真正認識到也真正經歷到的內心演變和境況。我不是個導師或領袖,而只是個懺悔者,一個凡人,一個追尋者,我能對別人訴說的,只是關於一個人的人生際遇以及重要意義的真實告解。在寫《流浪者之歌》的時候,我的人生正值湮阨坎陷,我衷心盼望在印度也有人可以閱讀並且評判我的這部小品。這個願望直到三十年後才得以實現。」(注18)

◆ 五 ◆

這次的譯本依據收錄於《赫塞全集》的《流浪者之歌》(Hermann Hesse. Gesammelte Werke in zwölf Bänden, Band 5, Suhrkamp Verlag, 1987, S. 355-471)譯出,部分句子和一九二二年的版本(Siddhartha. Eine indische Dichtung. Fischer, Berlin 1922.)略有出入,在翻譯過程中則視上下文予以保留或者是加以修改。

目錄:

作者簡介: